|

|

文章内容

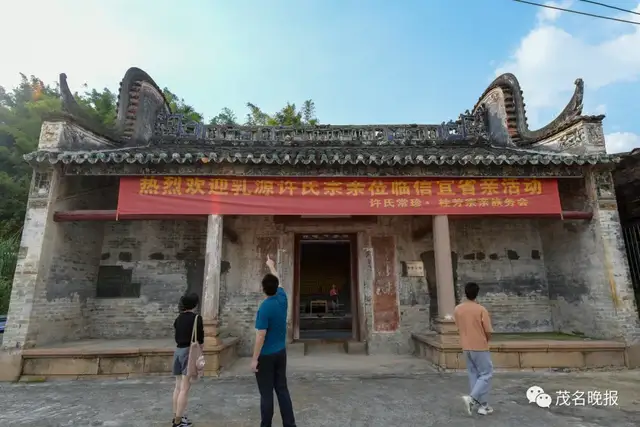

信宜市平塘镇北永西华村,离村主道约100米处的山脚下有一座古祠,叫“桂芳许公祠”。公祠前有庄稼地,公祠后是青山。一般过路人难以发现有座特色建筑物藏身于此,只有走近,才可发现它独特之处。 在该村村委会副主任许耀楹等人的带领下,茂名晚报记者走过一小段田埂,来到了桂芳许公祠,一睹其风采。  信宜平塘桂芳许公祠 它是信宜市第三批文物保护单位  阳光下,古建筑的檐饰、脊饰光彩夺目 前座三开间深三,大门上布满浓彩山水人物壁画,金漆雕刻人物、花卉木质梁架,莲花托斗拱,墀头上有达摩人物雕像。大门左右两侧筑花岗岩石塾台支撑两前檐石柱。后座三开间深三间,设拜廊,拜廊内木质雕花、博古花纹梁架。公祠的脊饰、梁架、封檐板上的人物雕塑巧夺天工、惟妙惟肖,也保存得较好,极具欣赏和历史研究价值。  火山墙上的人博古花纹和陶塑工艺脊饰 据了解,此祠是信宜市目前发现的唯一用石湾工艺建造的古建筑。2011年4月14日,信宜市人民政府公布“桂芳许公祠”为该市第三批文物保护单位。 祠中联揭示当地许氏迁居史   刻有题诗的封檐板 走进公祠内,在二进的大梁下,一幅长联格外醒目,灰塑底长目测超6米,朱红灰塑黑字雄厚有力:敦一脉之宗支敢忘水源木本,崇百世之祀典毋忽春露秋霜。从楹联的意思看,教育后人不可忘记先祖,要记住祀典。  雕刻在封檐板上的凤凰仙鹤  雕刻在封檐板上松鼠葡萄图案栩栩如生 在后墙上中间位置左右有一手写纸联:祖自闽中寄籍信宜继述绵长隆万代,宗分合水迁居北永诒谋燕翼庆千秋。这一联则表明了当地许氏在近代迁居史,联中引用典故,教育人要为后人着想。据了解,此联中的“诒谋燕翼”是出于《诗经·大雅·文王有声》:“诒厥孙谋,以燕翼子。武王烝哉!”意思是“给他的孙子来设想,把谨慎的道理教给儿郎,武王真是好王啊!“许氏先祖之意为深谋远虑、荣昌子孙。   脊饰上的“道光八年仲冬”和“石湾奇玉店造”字样 公祠鲜见七棱柱  桂芳许公祠天井旁的七棱柱 前进与后进(或称一进与二进)各有4根大柱。柱子之大,记者一人无法合抱。记者仔细观察后发现大柱子与一般建筑上的造型有点不同,再三观察后发现柱子竟是七棱柱。柱子一般是方型或六角型。这一发现让许耀楹都觉得特别,他从小就在公祠中活动,但从没留意到是七棱形。这一发现让他感到惊奇,问了村中几个人都称没有留意到柱子为七棱状。    雕刻精美的石湾陶塑瓦脊 据许耀楹介绍,公祠中的大梁之前是很大的一条,有厅中柱子那么大,在2017年由专家修缮时将梁中腐朽的外部刨走,留下木心部分,就是记者现在所见的部分。可以想像得出原来的大梁是很大的。  专业术语称“撑拱”,是明清古建筑中的上檐柱与横梁之间的撑木 公祠中的“撑拱”形状也十分特别,被做成下大上小的葫芦状,这个造型在老建筑中也是少见的。中国古建筑中主要构件之一的牛腿,专业术语称“撑拱”,北方地区叫“马腿”,是明清古建筑中的上檐柱与横梁之间的撑木。主要起支撑建筑外挑木、檐与檩之间承受力的作用,使外挑的屋檐达到遮风避雨的效果,又能将其重力传到檐柱,使其更加稳固。在屋前檐“撑拱”边上的“莲花托”现存完好,着色鲜艳,左右对称,十分美观。 站在公祠外,保持一定距离看公祠,四大“镬耳”及前进的脊顶分外醒目。“镬耳”远看像顶官帽,线条圆滑,弧度完美。12米多长的首进脊顶则是有几十厘米高的陶瓷饰物,以人物形状为主,有一个饰物上有“道光八年仲冬”字样,说明该公祠是当年峻工的。据信宜有关部门考究,该脊顶上的陶瓷是在石湾定制的,是目前信宜境内发现的唯一一个以石湾陶瓷建造的老屋。远看,这些陶瓷工艺仍十分靓丽,近看就会发现,大部分饰物上的人物头部都不存在。据村民介绍,上世纪五六十年代时,有不少小孩子爬上去将这些饰物头像敲烂。这些饰物间内是有“铁丝”在内的,在没有外部力量破坏的前提下,会保存得很长时间。 后人对公祠保护意识加强 文字:李光耀 图片:甘杨松 来源:茂名晚报 编辑:李华春

|