|

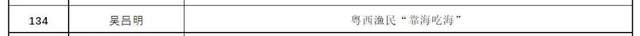

吴吕明:粤西渔民的“靠海吃海”时间:2022-09-29 文章内容

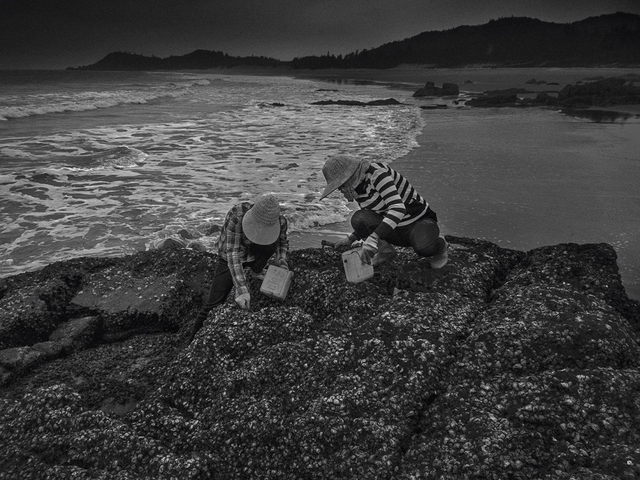

“人与自然”“家园与生计”有着千丝万缕的关系,密不可分。以农耕渔牧为生的人,千百年来都是“看天吃饭”“有山吃山、靠水吃水”…… 广东是海洋大省,海岸线达4100多公里,居中国沿海各省区海岸线长度之首,其中粤西的海岸线就占69%,有“南粤鱼仓”之称,茂名电白的博贺渔港、阳江的闸坡渔港和东平渔港、湛江的江洪渔港等,都是广东甚至中国都排得上名号的著名渔港。所以,粤西沿海的渔民一直以“耕海”“牧渔”过生活。 近几十年来,海洋渔业扩增迅猛,捕捞强度越来越超过水产资源的再生能力,尤其是近海的渔业资源严重衰退。为了保护海洋和渔业资源,从1999年起广东省实行了“南海休渔”等措施来保持海洋捕捞渔业的可持续发展。但无能力出远洋作业的渔民,依然是每天去到当地海边进行拉网捕鱼。这种古老的“拉地网”捕鱼方法,是用小渔船在近海捕捞海域层层布下拖网,拖网作业从以前40米水深扩至到现在的400多米,拖网长度延伸至3000米,海底几乎被拖至平滑……鱼越捕越小,捕鱼不足,许多人就到海滩涂上挖沙虫、小贝类、海苔等进行“拾海”,或叫“讨海”,向大海讨生活……转产转业,选择风平浪静、适宜放渔排的海域进行网箱养殖,成为渔民生活的新出路。但这种“耕海”生活依然很受天气环境的影响。文化偏低、没有其他谋生技艺的渔民以“耕海”为生,还是存在“搵食艰难”的问题。 我把近几年来断断续续在粤西沿海拍摄的渔民“靠海吃海”片段,整合编汇成《粤西渔民的“靠海吃海”》的作品,是希望通过长期拍摄记录粤西低下层渔民这一特定群体,与过度捕捞的海洋资源衰退问题与渔民生计困境的问题进行关联,通过摄影把社会历史变迁过程中存在“人与自然”“家园与生计”问题的“共同体记忆”留下。  (1):2019-07-21,广东,茂名电白。“靠海吃海”的渔民会观望风向变化,看好时机出海作业。  (2):2020-10-04,广东,茂名电白。当地渔民每天凌晨就用小船划出海去投放“拉地网”,日出即合力收网捞鱼。  (3):2019-07-21,广东,茂名电白。渔妇们在将网到的渔获捡拾起来。“拉地网”越来越长,网眼越来越密,近海基本上都只剩下些巴掌大的小鱼了。  (4):2020-10-04,广东,茂名电白。实行治海管理后,偶有大鱼网获。渔民将收获的鱼货进行枰称,然后即时卖给来海边收货的渔贩。  (5):2020-10-04,广东,茂名电白。拉网捕捞到的鱼获销售收入都会登记在册,然后按劳分配。  (6):2019-07-21,广东,茂名电白。帮忙拖网的渔夫顺手捡了两条小鱼留作自己的午餐加菜。  (7):2019-03-18,广东,茂名电白。一个渔妇在海滩上就将刚刚捕获的海鳗等渔获向游客或饭店老板进行兜售。  (8):2019-07-21,广东,茂名电白。一些小贩来到海边收购渔货,进行大小类别的整理后装运去市场售卖,挣取其中差价。  (9):2019-03-18,广东,茂名电白。拖网捕鱼作业在临近中午结束后,渔民们合力把撒网的小船扛上沙滩晾晒。  (10):2019-03-18,广东,茂名电白。上午的拖网捕鱼作业结束后,这位青年渔民靠着渔船吃小碗绿豆粥补充体能。  (11):2014-03-15,广东,茂名电白。俩渔妇在海滩上“耕海”——耙挖沙虫、泥螺、蛤子、蚶子等,从滩涂上讨生活。  (12):2020-05-24,广东,茂名电白。海滩上有许多物产都是可以食用的好东西,“靠海吃海”,许多人一有空就到海滩去捡拾海苔海菜等干“拾海”的活儿。  (13):2020-05-23,广东,茂名电白。冒着风浪尝试到礁石群去找捕龙虾或捡鲍鱼。鱼越捕越少,一天只拖一次网,其他时间就要各自去“讨海”。  (14):2020-05-23,广东,茂名电白。在海边的礁石上敲挖小牡蛎,也是帮补生活的来源之一。  (15):2015-11-14,广东,湛江雷州。进行扇贝养殖的乌石下郁村渔民在海边为养殖的扇贝换笼。转产转业开展海洋养殖成为渔民生计的新出路。  (16):2014-11-30,广东,阳江闸坡。马尾岛周围海域已经放了许多渔排,变成一片“渔田”。越来越多渔民开始以海洋养殖为主业。  (17):2020-01-01,广东,茂名电白。海洋养殖也要“靠天吃饭”,一有天气变化,渔工就得抓紧时间把渔排上的笼箱检查固定好。  (18):2020-05-24,广东,茂名电白。集中停泊在博贺渔港的渔轮整齐划一。南海“休渔”的几个月,大型渔轮都不准出海,渔民只能在家吃老本。  (19):2017-08-15,广东,茂名电白。又到南海开渔时节,博贺渔港的渔民们乘搭小艇去各自的渔轮准备出海。能够出海去搵食,渔民们都难抑兴奋……  (20):2017-08-20,广东,湛江遂溪。南海“开渔”后,凌晨开市的江洪渔港一直繁忙热闹到午后。  (21):2017-08-17,广东,茂名电白。南海“开渔”后的博贺渔港异常繁忙,码头渔工只能抓紧空隙吃早餐。虽然只是简单一餐,也是一口“靠海吃海”的安乐茶饭。  (22):2017-08-20,广东,湛江遂溪。南海“开渔”后的江洪渔港热闹忙碌,大家都期望“风调雨顺”“恭喜发财”。  由中国民族博物馆主办的“2022·第四届中国民族影像志摄影双年展”,自2022年2月1日征稿以来,共收到有效投稿作品1402组(共23513幅)。从“镜像•中华民族共同体”的征稿主题出发,投稿作品围绕“文化遗产”“家园与生计”“信仰与传承”“人与自然”等议题,多角度、深层次展现出中华各民族的当代生活样貌,呈现出现代化过程中的社会历史变迁,留存了关于中华民族共同体的时代记忆,深刻传递出影像中的人文关怀。作为影展主办方,中国民族博物馆秉持专业和公正的精神,规范评审制度、严格评审流程,邀请业内知名的专家学者组成评审委员会,进行认真严谨的评选。评选出193组入围作品,9月28日揭晓。    编辑:苏超凡

|